地球温暖化対策としての期待

ヒートポンプの大きなCO2削減効果は政府等の政策でも高く期待されています。

長期エネルギー需給見通し〈エネルギーミックス〉(2015年7月公表)

長期エネルギー需給見通しは、エネルギー基本計画※を踏まえ、こうしたエネルギー政策の基本的視点である、安全性、安定供給、経済効率性及び環境適合について達成すべき政策目標を想定した上で、政策の基本的な方向性に基づいて施策を講じたときに実現されるであろう将来のエネルギー需給構造の見通しであり、あるべき姿を示すものである。

パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略(2019年6月公表)

最終到達点としての「脱炭素社会」を掲げ、それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指すとともに、2050年までに80%の温室効果ガスの削減に大胆に取り組みます。

省エネルギー技術戦略2016(2016年9月公表、2019年7月改訂)

省エネルギー技術の研究開発及び普及を効果的に推進するため、省エネルギーに大きく貢献する重要分野を特定した「省エネルギー技術戦略2016」を国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)とともに策定されました。

革新的環境イノベーション戦略(2020年1月公表)

「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」 (2019年6月閣議決定)及び「統合イノベーション戦略2019※」に基づき、我が国が強みを有するエネルギー・環境分野において革新的なイノベーションを創出し、社会実装可能なコストを実現、これを世界に広めていくために、策定されました。温室効果ガスの国内での大幅削減とともに、世界全体での排出削減に最大限貢献するとあります。

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略(2020年12月公表)

2020年12月25日に開催された、第6回成長戦略会議において、経済産業省を中心に関係省庁も連携して策定した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が報告されました。

参考

「エネルギー白書2020」は、基本的にこれまでのトピックを受け継ぎながら、福島の復興・再生に向けた取り組みや、激変する国際資源情勢や自然災害など日本を取り巻くさまざまなリスクに対応する、強じんなエネルギーシステムづくり、温暖化対策へのさらなる対応についてデータを交えながら取り上げており、現在進行形の政策や国際戦略なども紹介しています。

新型コロナウイルス感染症の拡大が世界的に広がっている中、欧州をはじめコロナ対策を再生可能エネルギー等への投資に振り向けるいわゆるグリーンリカバリーの動きも広がっています。

「エネルギー情勢の現状と課題」は、エネルギー政策を考える上で、こうした動きをどのように取り入れるべきかも重要な論点であり、来年はエネルギー基本計画の検討を開始する時期となっており、こうした検討に向けエネルギー政策の大きな方向性を示唆しています。(2020年7月 総合資源エネルギー調査会基本政策分科会議事資料より)

2020年10月26日、第203回臨時国会の所信表明演説において、菅義偉内閣総理大臣は「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする(※)、すなわち、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。

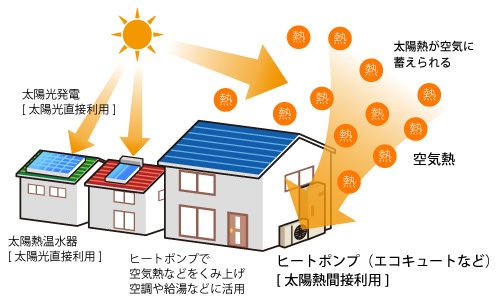

空気熱の再生可能エネルギー定義

ヒートポンプが利用する空気熱等が再生可能エネルギーと定義されています。

未来開拓戦略(2009年4月 経済財政諮問会議〔議長 総理大臣〕)

日本のヒートポンプ技術を世界最高水準と評価し、ヒートポンプを含んだ再生可能エネルギー導入目標を示しました。

エネルギー供給構造高度化法(2009年8月施行)

エネルギー供給構造高度化法において、初めて再生可能エネルギー源が法令により定義されました。

この中で、太陽光や風力と並び、ヒートポンプが利用する空気熱、地中熱、水熱(海水熱や河川水熱など)を「自然界に存在する永続的に使用可能なエネルギー」である再生可能エネルギー源と定義しています。

[政令第二百二十二号 第四条]

参考資料

再生可能エネルギーは自然界に存在する永続的に使用可能なエネルギーであり、ヒートポンプが利用する「地表や大気の熱」も再生可能エネルギー源となります。

太陽光発電、太陽熱温水器はパネルを用いて、太陽エネルギーを直接利用します。しかし、ヒートポンプは太陽熱が蓄えられた空気熱を介して、太陽エネルギーを間接的に利用します。