No.07 ヒートポンプと私の歩み

-

国立大学法人電気通信大学・准教授榎木 光治氏

- 2013年3月

- 九州大学大学院工学府機械工学専攻博士後期課程修了

博士(工学) - 2013年4月

- 日本学術振興会特別研究員 PD

- 2013年7月

- 東京農工大学大学院 秋澤淳 研究室 特任助教

- 2015年4月

- 電気通信大学大学院情報理工学研究科 助教

- 2015年7月

- 早稲田大学 齋藤潔 研究室 招へい研究員(兼任)

- 2020年4月

- 電気通信大学大学院情報理工学研究科 准教授

2008年に九州大学の森英夫研究室に配属されてから一貫してヒートポンプ、特に熱交換器の高性能化に関する研究に従事。2013年に秋澤淳研究室で、吸着冷凍機や吸収冷凍機といった熱駆動型ヒートポンプを研究対象として、2024年現在、秋澤淳研究室と齋藤潔研究室と共同研究を遂行中。蒸気圧縮式ヒートポンプを含む主要なヒートポンプ技術全般を研究対象として捉え、各ヒートポンプの短所に対する問題解決へと挑戦している。これらの研究を通じて、ヒートポンプ技術の横断的な探求を行い、現在の脱炭素社会へ向けたより効率的で環境に優しい冷暖房ソリューションの開発を目指している。

著書に「熱駆動サイクル技術の基礎と応用 ~ カーボンニュートラル社会に貢献する冷凍空調技術 ~」(日刊工業出版、2023年)がある。

- Contents

①はじめに

この企画の目的はヒートポンプ研究の紹介ですが、ヒートポンプ蓄熱センターからの依頼がもともと想定していた内容と異なることは承知しています。それを踏まえ、私はこの機会を利用して、ヒートポンプとの最初の出会いから現在までの私たちの世代の関わり方や、40代になった今、過去の経験や研究活動の振り返りの重要性について考えを深めたいと思います。私にとって、ヒートポンプ技術との初めての出会いを振り返るのは新しい試みであり、読者に先にその旨を伝えておきます。この機会をチャンスと捉え、私は自身の研究のあり方や考え方を、学生や生徒を含む幅広い読者と共有したいと考えています。また、この文を通じて、研究に対する私の姿勢や、その形成過程について誠実に述べます。

さらに、この文章の作成過程では、ChatGPT4を活用し、何度も校閲を繰り返すという手法を初めて試みました。最新の技術進化、ChatGPTから“お墨付き”を得たとはいえ、細部にわたり自ら手を加える必要があることを痛感しました。今回の経験は、テクノロジーの進歩を楽しむと同時に、人間の介入が依然として重要であることを実感させられました。このプロセスを通じて、テクノロジーの可能性を楽しみながらも、特に微妙なニュアンスの伝達や学術的文章の専門用語の一貫性と正確性の維持において、人間の介入がいかに不可欠であるかを実感しました。ここで、最新の研究結果が含まれていないこと、すなわちChatGPTへ最新情報は入力していないことをあらかじめ明記しておきます。

②ヒートポンプとの出会いから青春期にかけての思い出、そして当時のイメージ

私がヒートポンプ(冷房専用機を含む)を認識した初めての記憶は、小学生の頃にさかのぼります。自宅には木目調の室内機があり、リモコンではなく配線式のコントローラーで操作していました。夏休みには福岡の祖父母の家を訪れることがあり、そこには青と黒の三角マークを持つヒートポンプがありました。そのマークはダイキン工業のもので、分かりやすく印象に残っています。ただ、当時はヒートポンプがどのようにして室内を冷やしたり温めたりするのかは考えませんでした。

1990年前後の日本の経済背景について振り返ると、小学校で石油があと30年でなくなると教えられたことに衝撃を受けました。しかし、それはまだ遠い未来の話と感じていました。バブル景気の真っ只中で、近所は賑わい、高級車を所有する父親の知人を見て触れることで、「3ナンバー」の車に憧れました。当時はガソリン消費や省エネについてはあまり意識せず、家電製品の価値は「ファジー制御」の搭載によって高められているというのが一般的な認識であったと記憶しています。

中学生時代、私は忘れられない体験をしました。塾の先生からヒートポンプが暖房運転時に真冬の冷たい外気を利用して室内を暖める仕組みについて学びましたが、その説明がさっぱり理解できませんでした。どうして冷たい空気のエネルギーが部屋を暖める力に変わるのか、全く理解できず、先生にも質問しましたが、納得のいく答えを得られず、非常に悔しい経験となりました。理科を好んでいた私は、電気モーターの仕組みをじっくり考えることで理解できたのに対し、真冬の空気が持つエネルギーの概念には頭を悩ませられました。そこで、ヒートポンプについての理解を深めようと図書館で資料を探したものの、当時は満足のいく理解には至りませんでした。今考えれば“寒い・冷たい、だからエネルギーを持っていない”という知識バイアスは当時の私の理解を極端に阻害するものだったはずです。この疑問は長い間、私の頭の片隅に残り続けました。もちろん、その時は将来ヒートポンプが私の専門分野になるとは夢にも思っていませんでした。

当時、ヒートポンプはその高い電気消費量から、非常に暑い日に限り親の許可を得て使える、私の中ではまさに贅沢品という位置づけでした。家庭だけでなく、自動車の冷房にもヒートポンプが使われていました。私自身はまだ自動車の運転ができなかったものの、母親の車での経験から、冷房の使用が車の性能に与える影響を実感していました。冷房をオンにすると、車の動きが変わる(鈍くなる)ことがわかりました。また、私の祖父は仕事柄、軽トラックを使っていて、オプションで冷房を付けることが長年の夢でした。中学生のとき、祖父が購入した最後の軽トラックには冷房が付いており、その夢が叶った喜びを嬉しそうに話していたことを鮮明に覚えています。ヒートポンプは憧れの技術でありながら、同時に大量のエネルギーを消費するものという二面性を持っていました。

高校時代になると、私は興味深い冷房設備を備えたヒートポンプと出会いました。私の高校は空港の近くにあり、騒音対策として宮崎県内で唯一、全校舎を冷やす大規模な冷房設備を導入していました。このシステムは、個別の教室ではなく、一つの設備室で冷風を生成し、4階建ての建物全体に送風する方式でした。各教室上部に配置された送風口から冷風が供給され、設備室に近い場所ほど冷えが強く感じられました。1年生の時、私は設備室に近い1階で授業を受け、時には寒さを感じることもありました。3年生になり、施設室から最も遠い4階の角の教室に移ると、冷房が効いているのかほとんど感じられない状態でしたが、それでも他校に比べ恵まれていると感じていました。当時、健康や快適性はそれほど重視されておらず、私が1年生の頃、友人が冷風の直撃を受けて体調を崩し、嘔吐するという事態がありました。冷風の方向制御がなく、場所によって冷え方に大きな差があったため、冷風の吹き出し口を調整するなどの工夫が必要だったと、今になって振り返ると思います。

宮崎の夏は長く、5月のゴールデンウィーク頃からセミが鳴き始める地域です。しかし、電気代の高さから、冷房の使用は主に7月と8月に限られていました(時期についての記憶は不確かかもしれません)。6月や9月にも猛暑日があったとしても、大人の都合で冷房を柔軟に運転することは難しい状況でした。生徒としては、他校にはない冷房という贅沢を持つことに感謝しつつ、飛行機の騒音対策のために設置されたはずの冷房があるにも関わらず、暑さで窓を開けざるを得ない状況に疑問を抱いていました。青春期のこの思い出は、私の母校の出身者なら誰もが共有するものであり、冷房という存在が強く印象に残っています。

③再びヒートポンプを学ぶ機会が訪れ私の運命を左右する

大学入学後、学部3年次に受講した熱力学の講義が私の人生における転機となりました。この講義を通じて、ヒートポンプがどのようにして冷たい環境からエネルギーを取り出し、発電所が電気を生成するのかの原理を理解しました。異なる機械設備でありながら、ヒートポンプと発電所が相変化熱伝達を活用して効率的に熱交換を行うという点に魅力を感じ、学習に対する関心を一層深めることになりました。

その情熱は、九州大学の森英夫教授(現名誉教授)が率いる研究室配属という形で実を結びました。森研究室では、原子力発電所の原子炉内沸騰流動の研究や、ダイキン工業との共同で次世代型ヒートポンプの研究が行われていました。この中で、実験装置が自作できるという、ヒートポンプの研究を選択し、研究に挑戦することにしました。また、博士課程の先輩であり、現在も交流がある、福岡大学の宮田一司先生と共に研究できることも大きなメリットでした。

2008年4月、この決断が私の人生における重要な転換点となりました。ここから研究の道を歩み始めて以来、ずっとヒートポンプの研究に専念してきました。そして、今回執筆のチャンスを得たことを振り返ると、これらの経験がすべて繋がり、私の人生における決定的な瞬間であったと言えます。

④研究生活の開始とヒートポンプに対するイメージの両極端な変化

ヒートポンプは幼少期から私にとって身近ながらも謎に満ちた機器でした。研究を始めたことで、その謎はさらに深まり、特に1 mmの管内を流れる代替フロンR 410Aの流動現象を学ぶことで、未踏の領域に踏み込む感覚を味わいました。

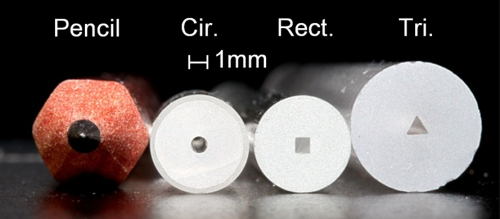

これは管内流動を見るために使用した可視化ガラス管

人類が月面着陸を成し遂げ、国際宇宙ステーションを建設し、深海を探索するなどの壮大な成果を達成しているにも関わらず、1mmの伝熱管内で気体と液体が混ざり合う混相流については、未解明な点が多いため研究対象になっていました。世界中でこの小さな流路内の流体の可視化に関する研究が行われているものの、特に三角形の流路などの特殊な条件下での流動現象の熱伝達の特性の解明についても、研究は稀でした。なぜこの身近な流路に関する理解がこれほどまでに限られているのか、私は深く疑問に思っていました。

2010年頃、ヒートポンプ技術は既に日常生活に欠かせない機械機器として認識されていたと記憶しています。自動車の冷房がオプションではなくなり、ほぼ標準装備とされ、その使用が車の走行性能にほとんど影響を与えないほどに自然に統合されていました。この変化により、ヒートポンプはもはや“贅沢品”ではなく、必需品であり、もっと言えば“あって当然”とされる存在へと変わっていました。つまり、ヒートポンプの普及により、一般家庭から学生の部屋に至るまで、快適な温度を提供し、電気代への懸念が大幅に軽減された時代へと変化していたと、個人的には捉えています。

しかし、時代の変化を経験する中で、私は自分自身の中に矛盾を感じ始めました。技術の飛躍的な進歩は、ヒートポンプに携わる研究者や開発者たちの間の激しい競争の恩恵であるはずです。にも関わらず、目の前にあるような基本的な流れの問題すら理解していないとは、解決は容易いものだ、実験をしていれば学習と同じ要領で自然と理解できる、とりあえず気液二相流とは何かということを学習すれば何とかなる、と軽視していました。この矛盾は、研究の真髄を十分に理解していなかった私の浅はかな考えから生じていたものです。今振り返ってみると、当時の私の考え、認識、姿勢に恐れを感じます。この矛盾を書き記すことに躊躇いはありましたが、これは研究を始めたばかりの頃の私の心情を隠さずに共有するためのものであり、誠実に記述しました。

真っ当な研究の道を歩み始めた際には、世界中の論文を徹底的に調べ、既に明らかになっている事実とまだ解明されていない問題点を特定することから取り組み始めます。特に、1mmの管内沸騰流動のような探求が必要な領域では、実験装置の自作が欠かせません。これらの現象を世界で初めて可視化する装置の設計と製作の過程で、多くの障壁に直面しました。これらの挑戦は、研究開発の道が忍耐を必要とするものであることを私に痛感させましたが、同時に、現代の技術が先人たちの努力の結晶であるという深い敬意を抱かせるきっかけにもなりました。

私が実験装置の設計で特に重視したのは、高圧条件下で冷媒R 410Aを用いた可視化を可能にし、かつ考察を容易にすることでした。この目標を達成するため、円形、四角形、および三角形の流路を並列に配置し、簡単なバルブ操作で冷媒が流れる流路(円形、四角形、三角形)と流れる方向(垂直上昇流および下降流)を選択・変更できるようにしました。この設計により、冷媒の状態(特に、気体と液体の比率)を保持しながら、流路形状と流動方向の違いが流体の流れに及ぼす影響を直接比較することが可能となり、観察対象の管の交換手間を省き、時間を節約するとともに、可視化ガラス管を交換する際の真空引きと高圧冷媒への曝露回数を減らし、ガラス管の破損リスクを低減できる装置の設計・製作が必要でした。この方法は、効率的な研究を実施するという私の理想を具体化したものです。森先生の了解を得た後、数ヶ月の準備期間を経て、装置の製作に成功しました。

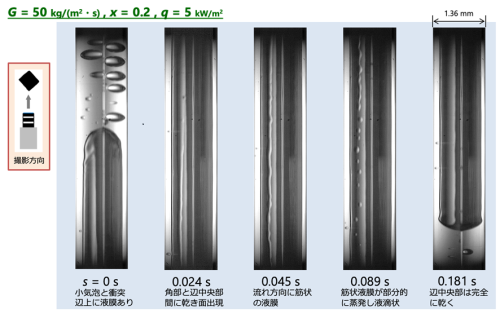

非常に印象深い瞬間は、非円形管内の熱伝達に関する仮説とされてきた現象を実際に観察することで実証できた時でした。四角形や三角形の管内での蒸発促進が実際に効果的であるという証拠を、世界で初めて示したことは、我々の研究チームにとって重要な成果でした。この実験では、高速度カメラと顕微鏡レンズを組み合わせて、さらに偏光レンズを使うなど、可視化する技術を独自に工夫しながら利用しました。また、このために特注した可視化ガラス管を製作を可能とした企業の存在も必要不可欠で、成功の鍵でした。

国際会議での発表は、非円形流路の可視化に関心を寄せる世界各国の研究者からの大きな反響を呼び、私たちの研究が国際的に注目されているという実感を深く得ることができました。これは、私にとっては、研究の価値とその重要性を再確認する貴重な機会でした。

この研究経験を通じて、私は技術背後に潜む科学の複雑さとその奥深い理解の重要性を認識することにもなります。また、研究の過程で文献調査の重要性を痛感し、「世界中の可視化に関する論文を全て読み切ったか」という森先生からの質問に対して、数ヶ月かけて自信を持って「はい」と回答できるようになりました。このご指導は、研究者として、研究に対する新たな情熱と責任感を喚起しました。

私たちの研究チームは、高圧条件下で非円形流路を流れる冷媒を加熱することによって生じる沸騰流動現象を、世界で初めて高速度カメラを用いて観察しました。この研究では、非円形管内の沸騰流動と、流路形状および流動方向が冷媒流れに与える影響も包括的に考察して学術論文として報告しました。この成果を「世界初」と表現する際の責任の重さと言葉の選び方について深く考えさせられ、自信を持てるだけの十分な知識を得た上で、その言葉を使うべきだということを実感しました。この研究成果により、日本冷凍空調学会から学術賞を授与されたことは、私の研究キャリアにおいて極めて重要な節目となりました。これらの成功体験は、研究へのさらなる没入を促しました。また、森英夫先生から受けた指導は、私が現在、次世代の研究者を育てる上での貴重な教訓の一つとなっています。

仮説であった蒸発現象を世界で初めて詳細に観察し,表面張力の影響で特有の蒸発があることを定性的に示した

⑤博士号取得と大学教員になってから

学生時代の研究期間において、高速度カメラを使用した可視化実験、沸騰熱伝達実験、そして摩擦圧力損失実験を通じて、1 mmの流路内での沸騰流動現象を明らかにしました。これらの実験結果から沸騰熱伝達と摩擦圧力損失の特性を解析し、可視化実験の結果を証拠として、博士論文にまとめました。研究開始時、この小さな流路内の流れがなぜ未解明であるのか不思議に思いましたが、この研究は私に多くの知見と経験をもたらし、博士号取得へと導いてくれました。実験を行った私が指導教員よりも先に世界で初めて知った知識は、博士号取得への道のりであり、これは私にとって感慨深い体験でした。

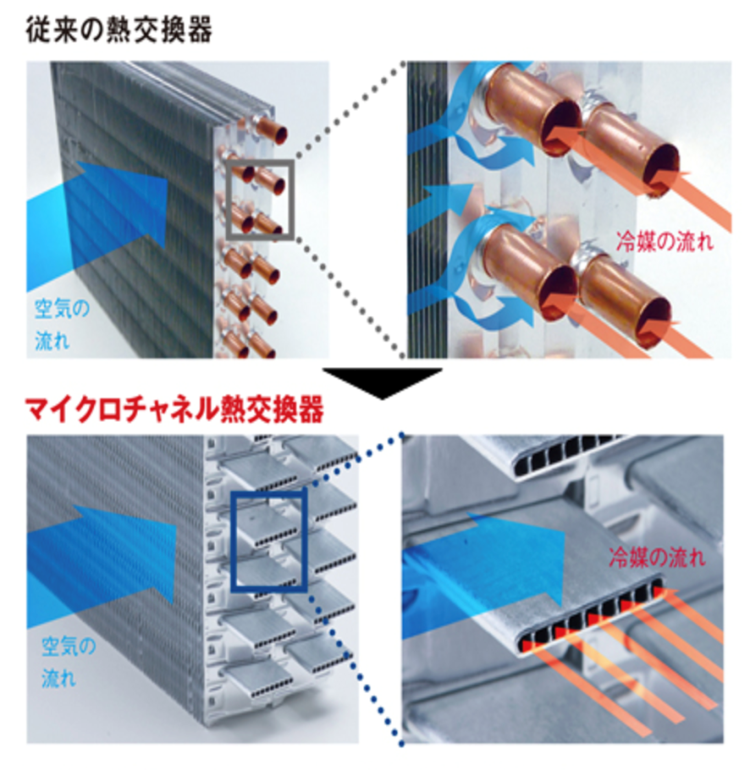

この小さな流路は、現在ヒートポンプの熱交換器(車のラジエーターを含む)として採用され、実用化されています。

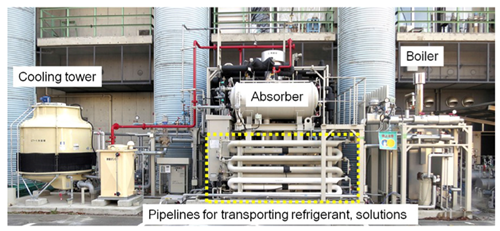

博士号取得後、東京農工大学の秋澤淳教授の研究室で特任助教として採用されました。ここで、蒸気圧縮式ヒートポンプの研究を続ける一方で、吸着冷凍機と吸収冷凍機の研究を新たに開始しました。これらのテーマにも熱心に取り組みましたが、特に吸収冷凍機に関する論文の執筆は、高いインパクトファクターを誇る学術誌への掲載を目指す過程で大きな挑戦となりました。当時の私にとってこのテーマの学術的な考察は難しい課題でしたが、秋澤先生との深い議論を経て完成した論文は、「International Journal of Heat and Mass Transfer」(インパクトファクター > 5)にて採択されました。

現在、私は早稲田大学の齋藤潔教授らと共に、世界のヒートポンプの基準を策定するプロジェクトに取り組んでいます。学生時代からの研究活動は引き続き困難に満ちていますが、時代の変化に伴い、研究方法にも変化が見られます。現代では、人工知能や数値シミュレーション解析の使用が一般的になっており、これらの先進的なツールを駆使することが求められています。ただし、私自身、これらの新しい技術に関してはまだ学びの途中であり、学生や共同研究する先生方から多くを学んでいる状況です。

⑥人工知能時代の研究者の役割と価値

日本は資源が乏しく、四季の変化や梅雨といった独特の気候特性を持っているため、空間を常に快適な温度や湿度に保つことが重要です。この背景を踏まえて、過去30年間でヒートポンプ技術は顕著に進化し、自動車の燃費が改善したのと同様に、ヒートポンプの効率も劇的に向上しました。

研究者としてのキャリアをヒートポンプを通じて10年ほど経験してきましたが、この期間に研究方法がどのように変化してきたかを直接体験しました。この10年は、変革の時期でした。学生時代には、物理現象を数式で表現し、その精度を向上させることに喜びを感じていました。しかし、現在は人工知能の進化により、少なくとも個人的には人工知能には及ばないと感じています。また、近い将来には、人工知能がパーソナルコンピュータ上で小さい管内を流れる冷媒の動きを再現できるだろうと考えています。しかし、実験的研究から得られる教師データがなければ、人工知能もその機能を完全には発揮できません。このため、高精度な実験データの取得や、従来と異なる独創的な視点からの研究推進は、人工知能では代替不可能な領域です。これらは研究者にとって価値がある分野であり、私もそこに自分の価値を見出そうとしています。

⑦ヒートポンプから学んだ研究の心得とデータの価値

最後に、研究の取り組み方について、自身の誤った経験から学んだ教訓を、この文章を読んでいる学生や生徒に伝えて終わりたいと思います。それは、文献調査をしっかり行った上で、もしくは平行して、データ取得に取り組むことの大切さです。そうすることで、現在取り組んでいるデータの価値に気づくことができるはずです。もしかしたら、今何気なく収集しているデータが、世界中の誰も知らない現象についてのものであるかもしれません。この理解の違いが、研究に対するモチベーションに大きく影響している可能性があります。さらに、研究背景や目的は、特にプレゼンテーションで軽く触れられがちで、論文執筆においては、過去の先輩たちのものを単にコピー&ペーストしがちです。しかし、この部分でも文献調査からくる深い理解を持って、記述することは、自分の研究の価値を深めるだけでなく、聴衆や読者に対して何を伝えたいかを明確にすることにもつながります。良質なデータがあっても、その扱い方次第で、最終的な価値は大きく変わります。

「研究」とは、あらゆる分野において、先人たちの知識の蓄積を基盤とし、新たな知見を探求し、それを記録して共有する活動です。このプロセスは、ヒートポンプのサイクルにたとえることが可能です。ヒートポンプがわずかなエネルギーを吸収し、それを動力源として活用し、最終的に快適にしたい空間を提供するための大きなエネルギーに変換するように、私たちは小さな発見を喜びの源と捉え(このように捉えるための基盤が整っていることが前提)、深い洞察を通じてそれを価値ある知見に変え、学会などの共通の研究開発を持つ人達が集まるコミュニティとの間で知的好奇心を刺激する相互作用を生み出します。そして、研究の効率は初めから高いわけではありませんが、継続的な改善を通じて、その効率を向上させることができます。また、外部からの干渉により効率が低下する場合もありますが、それは研究過程において避けられない一部分と受け入れています。

⑧まとめ:ヒートポンプと生きた半生を振り返り

30年前、石油が枯渇すると言われましたが、技術の進歩によりその危機は回避されました。しかし、現在は化石燃料を使わない「脱炭素」の時代へと移行しています。今後30年で、祖父が購入した “贅沢な”軽トラックを手に入れた年齢になります。70代になった私がこの文章を読み返す時、何を思うのかは分かりませんし楽しみですが、ヒートポンプに対する変わらぬ魅力に魅了され続けることには間違いないでしょう。