No.15 ヒートポンプが水不足を解消する日

①はじめに

経歴のとおり私はエンジニアでも専門家でもない。このコラムは大学では建築を専攻し照明デザインを習得するためにアメリカでインターン留学していたデザイナー志望の男がヒートポンプに魅了されていく物語…でもない。私が人生の岐路でたまたま出会い、実用化を志した技術にヒートポンプが搭載されていただけなのだが、人生が変わるきっかけはそんなものなのかもしれない。結果的に私は実用化と省エネ化、そして課題解決のヒントを得るためにヒートポンプ・蓄熱センターの門を叩いたのだから。

②人生の転換点は突然訪れた

私がアメリカ留学で得たのは照明デザイン設計の実務経験とほんの少しの語学力だが、海外生活という実体験を通して大きな人生観の変化を経験した。知的好奇心で日本を飛び出した若造はカリフォルニアの青い海と広い空、だけではなくそこで暮らしている自由度の高い人達から多いに影響を受けると同時に祖国日本の素晴らしさと日本人としてのアイデンティティを再認識したのだ。日本の歴史や文化、高い技術力と経済力、勤勉さと礼節を重んじる国民性など、世界から見た日本の競争力や強みを肌で感じつつアメリカで出会った各国の友人間ではあまり日本の事は知られていなかった。もちろん日本や日本人に対しての好感度はかなり高いのだが。日本人としての誇りを持つ様になった私は、もっと日本の技術力や文化を世界に発信していきたい!と強く思っていたのだが、当時はあくまでデザイナー志望のインターン留学生。帰国して設計会社に就職し、東京で生活して数年も経てば多忙な仕事に追われて夢を追いかける事すら忘れてしまっていた。(デザイナーになる夢は設計会社に就職してある意味叶ったと言えるが。)

そんな時に起きたのが2011年3月11日東日本大震災である。大勢の人の命を奪い、たくさんの人の生活を一変させた大震災をボランティアとして目の当たりにし、福島第一原発事故による影響で水道水が飲めなくなり、都内からはボトルウォーターが一時的に店頭から消えた。私は家族を連れて実家の名古屋に一時避難したが、家族の安全と時間と場所の拘束を免れるために会社を辞めてフリーランスとして活動していくには十分過ぎるきっかけになった。とはいえ、独立したばかりのフリーランスのデザイナーに家族を養っていけるだけの十分な収入や仕事がある訳もなく、リフォームやイルミネーションなど自分にできる仕事をとにかく必死に取り組んでいた。そんな中、海外プロジェクトに参画したタイミングで空気から水をつくる技術が海外で製品化していることを知った。以前、ペルーの工科大学UTECが社会実験として巨大看板に空気から水をつくるシステムを搭載したという記事を読んだ事があったが、すでに製品化されて実用化されている事に私は驚いた。しかし、その時はあまり気にも止めず、普及したら世界中できれいな水が飲める様になるのだろうかと他人事として考えていた。

その後、1年程経過した頃、人生最大の転換点が訪れる事になる。仕事と義母の癌と人間関係のトラブルが重なって体調不調が著しくなり、出張先のホテルのベッドで起き上がれなくなったのだ。その後2ヶ月で15kg体重が激減し、全身アトピーで皮膚がボロボロになり、体温が下がって真夏に長袖のパーカーを着ても寒がっていた。

明らかに異変が起きている自分の身体にも関わらず病院では原因不明とたらい回しにされ、たまたま義母の癌治療として都内の代替治療クリニックを紹介した際に「あなたもどう見ても病人だから一緒に検査しなさい」と言われて受けた精密血液検査の結果、リーキーガット症候群と診断された。

当時はネット検索しても殆ど情報がなく、小腸の腸壁が損傷し穴が開く免疫不全の病気だと分かったが治療法はなく除去食とサプリメントによる栄養補給のみであった。数ヶ月経っても身体は全く良くならず仕事もできずにベッドで寝たきりになり、1日3回湯船に浸かり体を温めて剥がれた皮膚を落とす日々を過ごした。四人目の子供が産まれた時期だったが家事と育児に大変な妻を横目に私はベッドで横たわるしかなく、涙を流しながら自分の人生や家族のこと、そして将来の事に想いを馳せた。

なんで良くならないんだとか、なぜこんな病気になってしまったのかという過去への後悔とこれから先どうなってしまうのだろうとか、このまま治らなかったらどうしようという未来への不安で何度も押し潰されそうになった。だが、大切な家族を残して先に逝く訳にはいかないし、いつまでも病気で動けない訳にもいかない。

「このまま死んでたまるか」

この決意を胸に療養に専念し、妻の提案で始めた食事療法で劇的に体調が回復していく頃には1年の月日が経っていた。

③人生を賭ける価値

ベッドの上で死と向き合うと言うと大袈裟かもしれないが、治療法もなく一向に良くならない身体と向き合いながら回復したら何をしようとか、一体自分は何をしたいのだろうかと自問自答を繰り返していた。そんな時に思い出したのがアメリカ留学時代に夢見た日本のために、社会のためになる事がしたいという想いだった。大多数の人と同じように私もこれまで毎日朝から晩まで働いて休みの日は育児と家事、たまに買い物と遊びで忙しくて生活していくのに必死だったし、稼いで家族を養う事で精一杯だったからそんな時ぐらいじゃないとそんな事を考えられなかったと思う。

そして、本気で自分に何ができるのかを考えた結果、そういえば空気から水をつくる製品が販売されていると聞いた事を思い出した。早速、ネットで調べると確かに海外では販売されている事が分かり問い合わせると日本にも代理店があることが分かった。日本の代理店にアポを取り実物を見に行くと、確かにそこには空気から水をつくる装置があったが、まだまだ開発途上であり、実用化までには至っていなかった。

「これだ。この空気から水をつくる装置を日本の技術で実用化して普及させる事ができれば、世界中のきれいな水が飲めない地域でも安全な飲み水を空気からつくる事ができる。」

私は何かに導かれるように水資源不足や水市場について徹底的に調査して、世界にはいくつか空気から水をつくる装置があること、だがどれも大きな実績や実用化には至っていないこと、今後2050年には世界人口が100億人に達し、約半数の50億人がきれいな水にアクセスできない恐れがあり、すでに現在でも40%の人が水不足の影響を受けていること、それは日本も例外ではなく災害時のみならず穀物の輸入などを考慮すると水不足だということなど、知れば知るほど確信に変わっていった。この「空気から水をつくる」技術を実用化する事で得られる社会的価値やインパクトなら自分の人生を賭ける価値がある。

私の中で肚落ちした覚悟が一本の柱になった気がした。

④大いなる勘違いの先に在るもの

こうしてインテリアデザイナーだった男がものづくりの世界に足を踏み入れたのだが、私は人生賭ければ大抵のことはできると信じていた。しかし、私の欠点でもあり、いつも同じような失敗をするのだが大体見立てが甘い。よく考える前に動いてしまう。人生を賭けるという事がどういう事なのか本人もよく分かっていなかったし、周囲からは心配する声がたくさん寄せられて、実の父からは猛反対されて1年半ぐらい絶縁状態だった。それでも私の使命だと信じて疑わないのだから、大いなる勘違いとはとても恐ろしいものである。

私は亥年生まれで、まさに猪突猛進。失敗を恐れず挑戦できるのは長所でもあり短所でもある。それからは文字通り失敗の連続だった。

アメリカ本社のCEOとのジャパンモデル開発権交渉と開発協力会社探しに奔走したが、当然エンジニアの知識も経験も資金もない素人の話を聞いてくれる筈もなく交渉は難航した。約2年掛かりで開発権取得と開発委託先に目処が立ち、そこから資金調達を開始。投資型クラウドファンディングFUNDINNOでなんとか資金を調達し、開発ライセンス契約するも設計図書は歯抜けの状態で製造工程や仕様書など不揃いの状態であった。中国の工場を視察しに現地へ行くとストライキで工場は閉鎖されてロックアップされており、部品サプライヤーへの支払いや従業員への給与が未払いの状態で現地はパニック状態。そこで初めて事態を理解し、私は騙されていた事に気付いた。当の本社CEOは謝る素振りも見せない。開き直って一緒に事態を収拾してジャパンモデルの開発に協力しているじゃないかと主張している。製造委託先の開発担当者も同行しているにも関わらず、打ち合わせどころではなくなってしまったのに。

帰国後、契約解除と権利金の返金について弁護士を通して書面で通達したが、返答がくることはなかった。国際裁判をしたところで弁護士費用が余計にかかり資金を回収できる見込みもたたない。八歩塞がりになってしまった私は、ならば前に進むしか道はないと覚悟し、自らのブランドを立ち上げて一から日本製空気製水機を開発することを決断したのだ。それがアクアムを起業したきっかけである。なんと前途多難でリスクだらけの起業なのだろうか。

そして、起業後もこれまでの挫折が易しく見える程の困難の連続であった。新たに開発するための開発資金の調達、中型機製造委託先による製品不具合と技術盗用、稼働試験不合格に起因する度重なる改良による開発遅延など挙げればキリがない。数億円もの金型製作見積と半導体部品の供給不足、新型コロナによる経済停滞が要因で多額の資金と時間と労力をかけて開発した小型機の量産化は断念することになった。

数え切れない程の挫折と失敗を繰り返し、銀行の残高が3桁になった時もある。本人は好きでやっているから失敗しても構わないのだが、迷惑を被るのは常に周りの人たちだし、離れていった人たちも沢山いる。最大の理解者であり応援し続けてくれた妻には心から感謝しているし、何度も救われた。暗闇の中を手探りで彷徨う様な不安に襲われ、眠れない夜も涙を流した事もあったが、ずっと応援してくれている人たちのお陰で今まで諦めずに継続できている。継続する事が正しいかどうかは別の問題だが、諦めるには十分過ぎる程の理由があったにも関わらず、私が諦めなかったのは、ベッドの上で涙を流したあの日の悔しさと覚悟を忘れることができなかったからだ。

そして少なからず前進している実感もあったし、実用化ができれば必ず人の役に立てるという確信があった。

⑤そして、人生の転換点は再び訪れた

新型コロナが蔓延し、国内の商談も海外案件も殆ど中止になった。多くの業界や会社同様に通常通りの事業が遂行できなくなり、経営状況は著しく悪化し、小型機の量産移行も中止。新技術の商品提案をするスタートアップの話に耳を傾ける余裕はお客様にはなく、これまでの取引実績がない新規営業は受け付けてすら貰えなかった。ジタバタしても無駄。私は諦めというより社会やお客様が感染対策や働き方改革を迅速に対応しなければならない時代背景の中、防災やSDGsなどの分野は後回しにされる事を受け止める他なかった。その間にできる事、必要とされる事をしようと考えて新規事業を遂行しつつ、市場調査や新規開拓を行っていた。

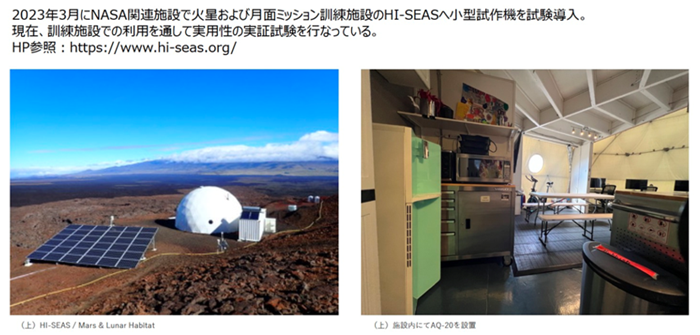

そんな時、アメリカ留学時代にお世話になっていた友人が新型コロナの影響でハワイ島に移住し新たな活動を始めたきっかけで水素発電と蓄電池の研究をしているエンジニアと知り合い、空気から水をつくる技術に興味を持っているという事でZOOM会議を開催し紹介して頂いた。その方はハワイ島のNASA関連施設のシニアエンジニアで、エネルギーシステムの開発責任者でもあり、そこでは宇宙飛行士や訓練生が仮想月面として定期的に訓練しているとの事。そこはマウナロアの山頂付近で当然インフラもなく、水を運んでいる為、なんとその施設内に開発した小型試作機を設置し実証実験してもらえることになった。早々に実機をハワイ島まで輸送し、彼の研究所で稼働試験も滞りなく完了。搬送準備が整い次第、NASA関連施設に搬入設置する予定…だったのだが、まさかの直前にマウナロア火山が38年振りに噴火したのだ。当然ミッション中止の為、実証実験も一時中止となり再開の見通しは立たなかった。新型コロナといい、火山の噴火といい、一体どうなっているのかと途方に暮れたが立ち止まる訳にはいかない。

そこで、事務所移転を機に渋谷松濤に兼ねてより構想していた空気からつくった水で淹れるコーヒーショップAIR DRIP COFFEE SHIBUYAをオープンした。普段から飲料水に困る事が少ない日本人に向けて実際に空気からつくった水を飲んで貰いたい、その為にコーヒーという付加価値を付けて提供しアンテナショップという形で運営していく事を決めた。世界初の取り組みが注目され、お陰様で多くのメディアで取り上げて頂いたのだが、そんな矢先にハワイ島の友人から連絡があり、NASAのミッションが再開されて、知らない間に実機は搬入済みで実証実験も始まる事が判明した。事後報告なんて困る。ミッションが始まると当分施設には入れない為、撮影とインタビューの為に急遽ハワイ島へ出張する事になった。物事は急展開を見せる時があるのだ。

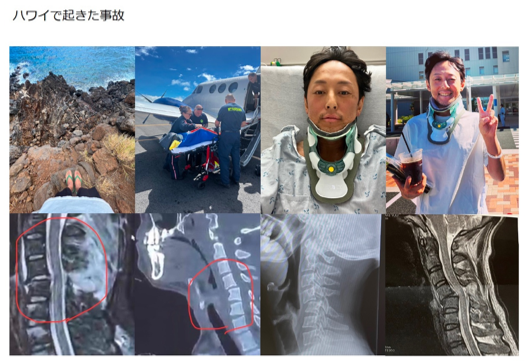

そして私はハワイ島に到着し、事前準備や関係者との会談などで忙しく過ごしていたが、唯一オフの日があり、せっかくだからとビーチに連れて行ってもらうことになった。実は日本からシュノーケルのゴーグルまで持参し、海に潜る気満々だったのはここだけの話だ。だが、結局私がハワイの海に潜ることはなかった。ビーチに行く前にパワースポットに寄って行こうという事になり、私は友人と三人で丘を登っていたのだが、途中で急に体調が悪くなった。あまりにも不思議な体験だったので詳細は割愛するが、私は丘の頂上付近で意識不明になり崖から転落した。気が付いたら崖の下の地面に倒れていて、全身激痛でバキバキの状態だった。遠くで叫ぶ友人の声が聞こえる。徐々に意識が戻ってきて状況を把握した。まさか、崖から落ちたのか。味わった事のない痛みで意識が朦朧とする中、友人の肩を借りながら崖を登り、車までなんとか辿り着く事ができた。どれくらい時間がかかったかは覚えていない。その後、病院で検査し、骨盤、背骨、肩甲骨そして首の骨が折れている事が判明した。

まさに九死に一生の大怪我とはこの事だ。歩いているのが不思議な状態だと言われた。ハワイ島の病院では処置ができないという事でホノルルの病院へ緊急輸送されたが、自分の身体のことは自分が責任を取ると決めてハワイでの手術を拒否した。呆れた医者達に怒られながら命の保障はないのを承知の上で全て自己責任で手術しないという内容の書面に一筆書かされて強制退院させられたが、なぜか当時の私は現地で手術をするつもりが一切なかった。

父のツテでホノルルのリゾートホテルで10日間程療養した後、なんとか歩行器を使って歩けるぐらいまで回復したので無理やり日本に帰国し、地元名古屋の病院で診察を受けたが首の骨折は悪化していた。やはり歩いているのが信じられないと言われ、即手術となった。無事に手術は成功し、後遺症などもなく退院できたが、ハワイの崖での転落事故から1ヶ月程でここまで劇的に回復するとは思ってもいなかった。九死に一生を得て、生きている事に感謝し、すべての事が有難く思え、病室で生きている事の実感や家族との再会に涙を流して人生観が大きく変わったのは言うまでもない。

起きた事全てに意味がある。なぜ起きたのかよりも起きた事から何を得るのか、何に気付き、どう解釈するのかが重要であると思う。私の身に起きた事、この体験から気付いたことはたくさんあるが、生かされた事に感謝し使命を全うする事を私は心に誓った。私にはやり残した事がある。空気から水をつくる技術を普及させる事、そして自分自身と家族を大切に扱い、社会に貢献する為に第二の人生を全力で生きると決めた。

⑥ヒートポンプが水不足を解消する日

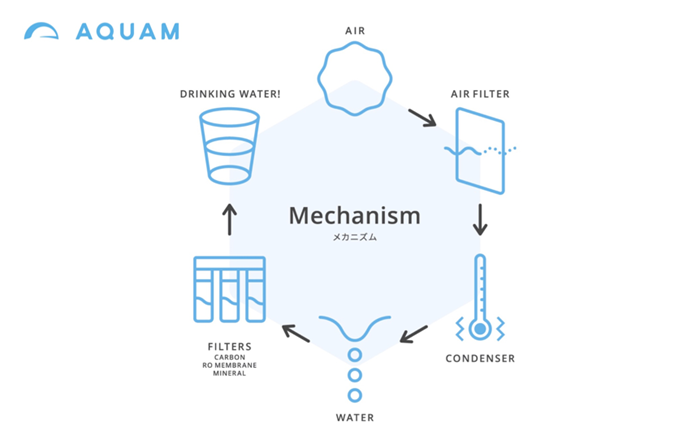

大気中の水蒸気を冷やすと結露し水滴になる。誰もが知っている水の三態変化の一つだが、空気から水をつくる技術とはまさに大気中の水蒸気を凝縮し水をつくっているに過ぎない。そして大気を効率よく冷やし水を吸着するのにヒートポンプ技術は最適な方法の一つと言える。一般的に普及している除湿機が除湿をする過程で大量の水が生成されるのと同じだが、もちろん除湿機の水が飲めるわけではない。空気清浄フィルターを経て特殊なコーティングを施した熱交換器で水を吸着し浄水フィルターを通して初めて飲用可能となる。さらに長期間使用するためには衛生保持する技術も欠かせないし、日本人の口に合う美味しい飲料水に水質をコントロールする事も必要だ。実はエアフィルターを通して凝縮した水は不純物が少なく雨水や地下水より水質をコントロールし易いという利点がある。原水の水質や硬度に左右されずに安定した水を生成できる利点は飲用のみならず医療や洗浄、水耕栽培などの分野で活用が期待されている。

また、一般的に除湿機を使うのは気温と湿度の高い時期に多く使用するが、気温と湿度の低い環境下でも一定の製水量を確保しなければならない。デシカント式やハイブリッド式は低気温低湿度の除湿には向いているがゼオライトによる水の脱着を前提にしている為、飲用には向いていない。だが、ほとんど電力を使わず水を吸着するMOF技術を持っている会社との共同開発や低気温低湿度条件でも水を吸着する新素材などを既存のヒートポンプ技術と組み合わせることで、今後ますます技術が革新し、通年を通して安定的な製水や砂漠などの低湿度の環境下でも製水が可能になるはずだ。

水道水が飲める稀有な国である日本において、「わざわざ空気から水をつくる必要があるのか?」とか「電気の無駄」などと批判された事もあるが、私は日本でもこの技術が普及すると信じている。かつてボトルウォーターがコンビニやスーパーで販売され始めた時、飲める水が水道から出る日本で誰が買うのかと非難されていた時代があったが、現在では最も売れている清涼飲料水はボトルウォーターという事実。さらに宅配水の市場拡大からも一般消費者は安全で美味しい飲料水を好み購買している事がわかる。だが、ペットボトルごみや運搬によるCO2排出などの環境問題意識の高まりや重たいボトルウォーターの持ち運びや宅配水ボトルの交換が不便という不満が表面化しつつあるのだ。さらに、発電コスト低減やスマートグリッド普及による余剰電力の活用などにより、電気を使い空気から水を作るニーズは災害時だけでなく日常生活においても増えてきている。コンセントを指すだけで空気清浄し、空気から美味しい水をつくる空気製水機が、水道水を飲まなくなった多くの日本人において選択肢の一つになる日も近い。と期待したい。

その先に在るのは『すべての人がきれいな水を』得られる社会である。アクアムはこのミッションを掲げて事業を行っている。発展途上国などのきれいな水が飲めない地域において空気からつくった安全な飲料水を供給する事が私たちの事業目的の一つであり、誰もが飲み水に困らず、自分が飲む水を自分で作る社会を目指している。そして、この技術がさらに発展し普及する事でこの目標は達成できると私は本気で考えている。

いつの日か「ヒートポンプが水不足を解消する日」が訪れるとき、世界中の人々が安心して暮らせる未来が実現しているのかもしれない。